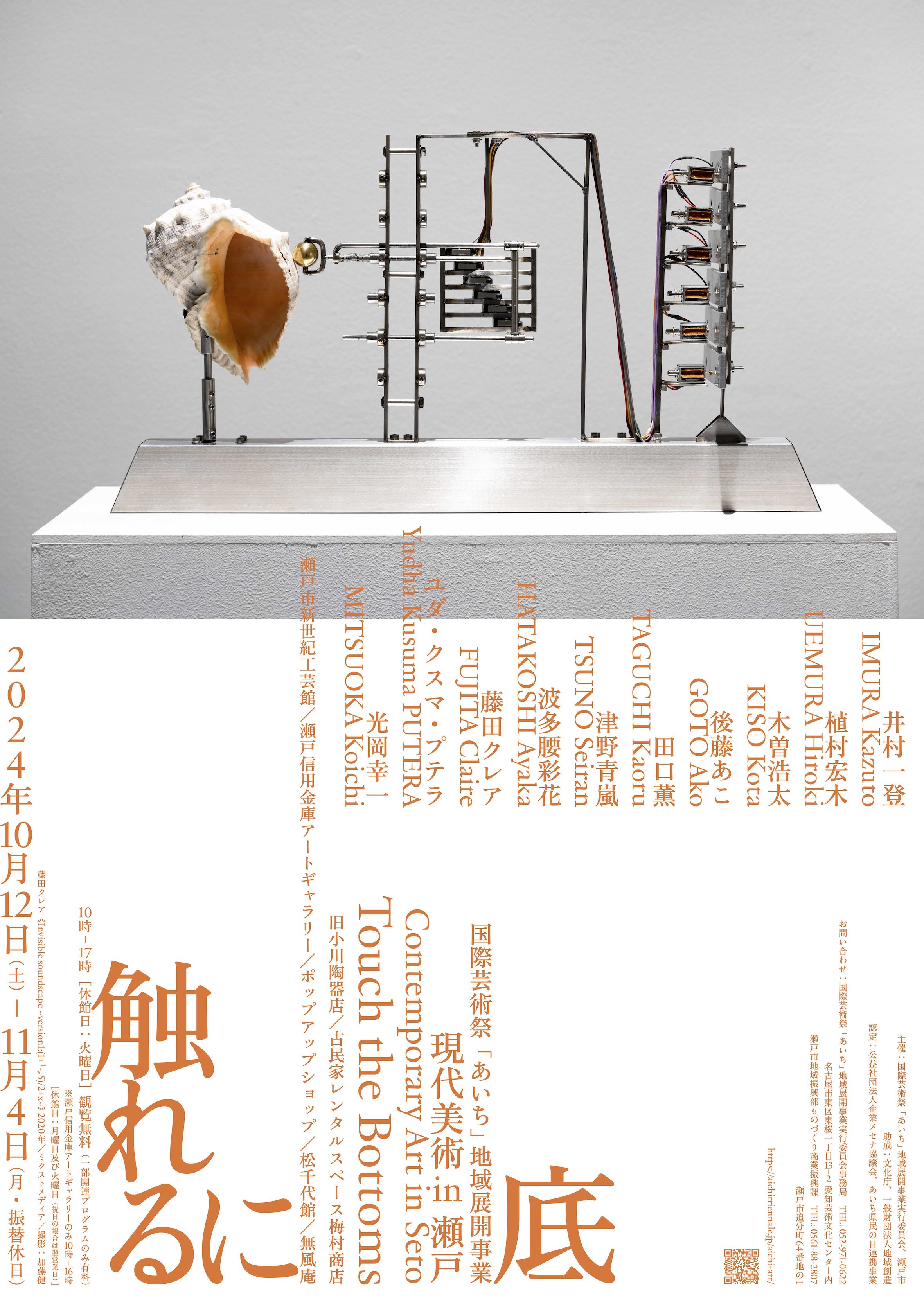

愛知県にて2025年度に開催される国際芸術祭「あいち」の地域展開プレ事業、「底に触れる 現代美術 in 瀬戸」に参加いたします。

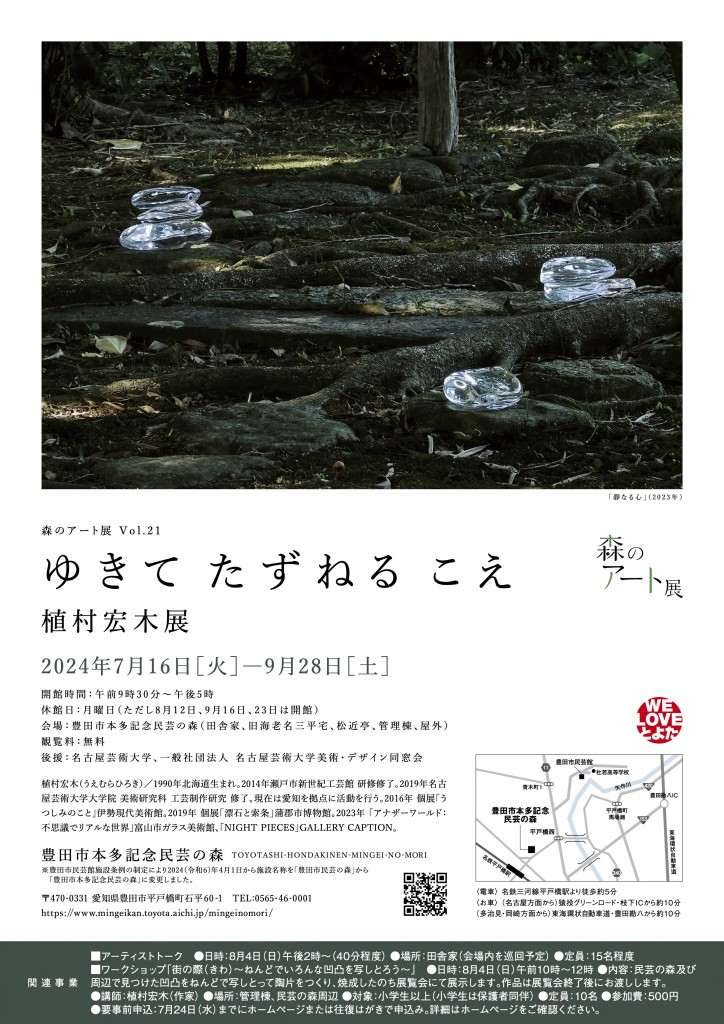

瀬戸市内の各所を会場として展開されるなか、植村は近代美術工芸家・藤井達吉ゆかりの建物である無風庵にて展示いたします。

無風庵は藤井達吉が疎開先として過ごした愛知県西加茂郡小原村鳥屋平(現豊田市)にあった弟子たちとの共同工房の一つであり、七宝・和紙工芸・陶芸などの工芸運動を進めながら「小原農村美術館」の設立を目指した建物でもあります。

藤井達吉が指南した瀬戸の陶芸家たちの尽力があり、小原村から瀬戸市の御亭山へと移築され、茅葺入母屋造のギャラリー兼休憩所として市民に親しまれています。

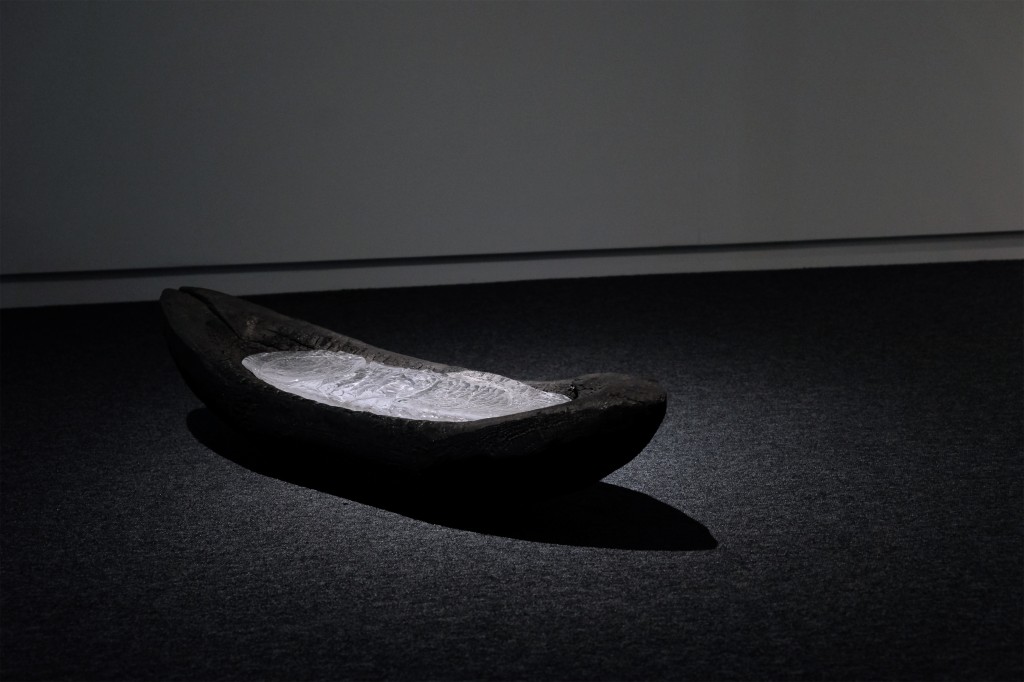

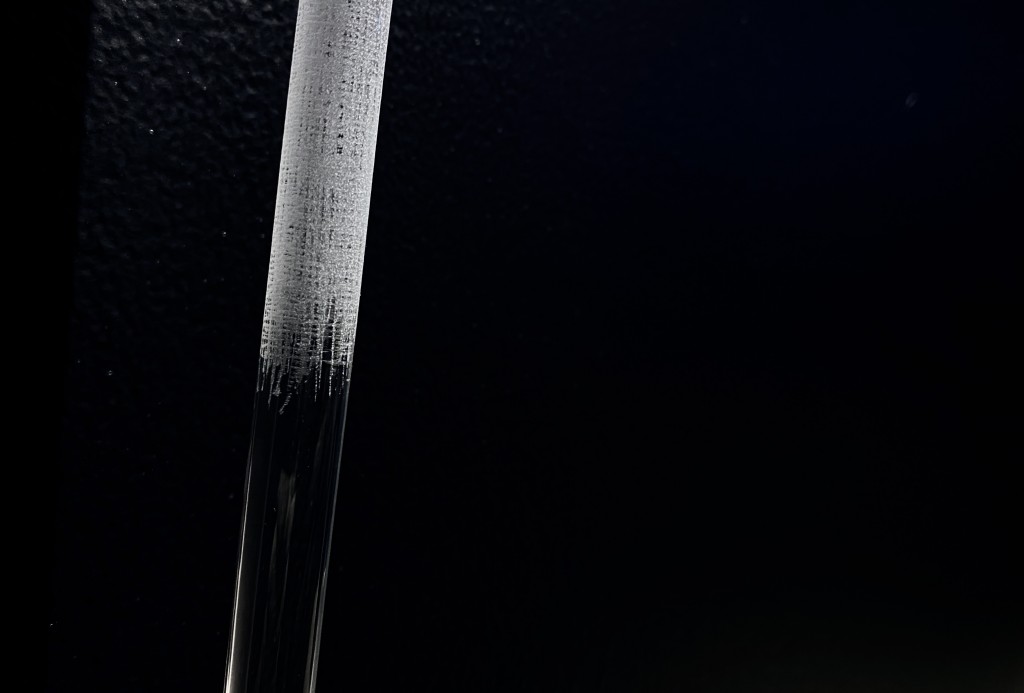

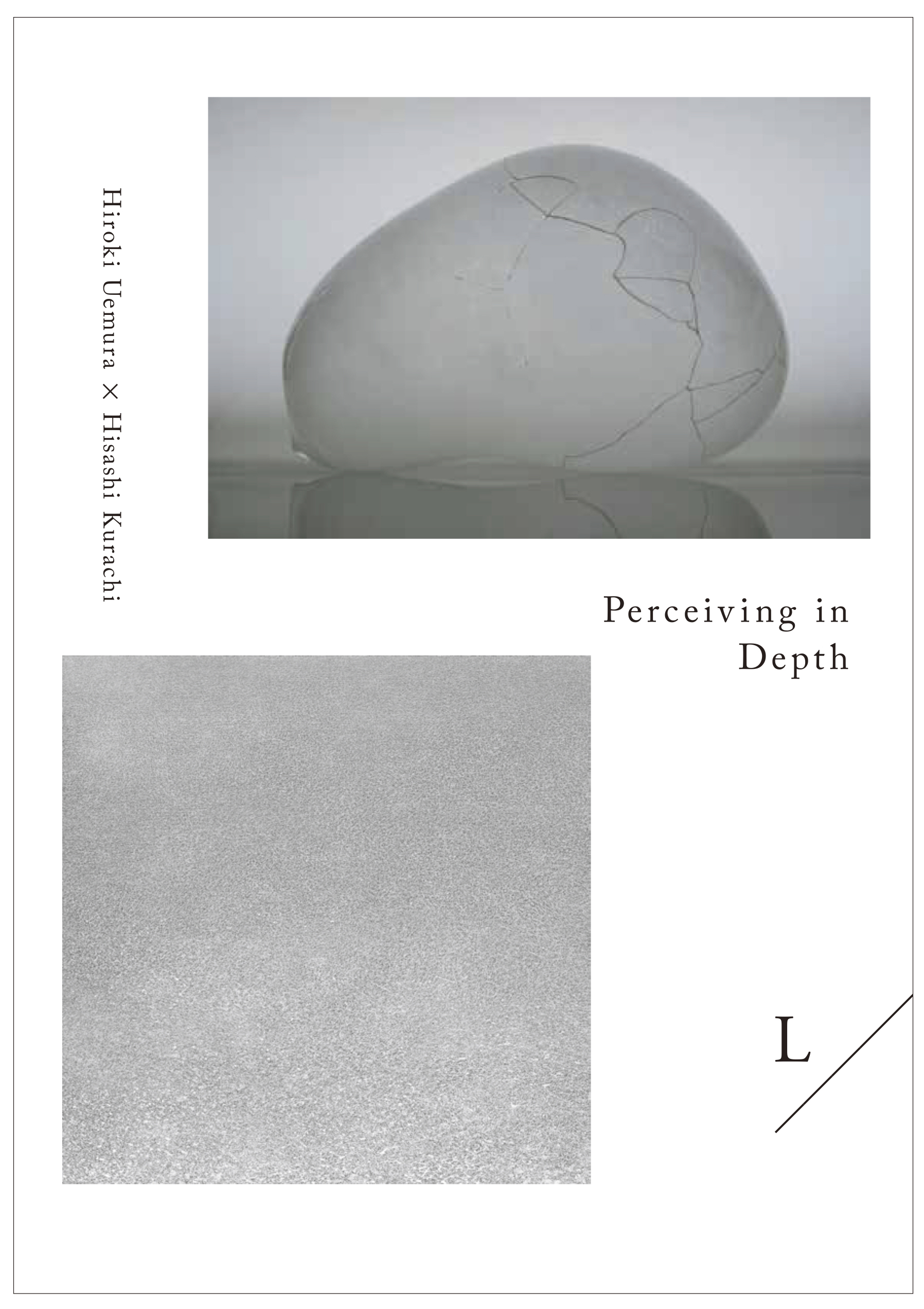

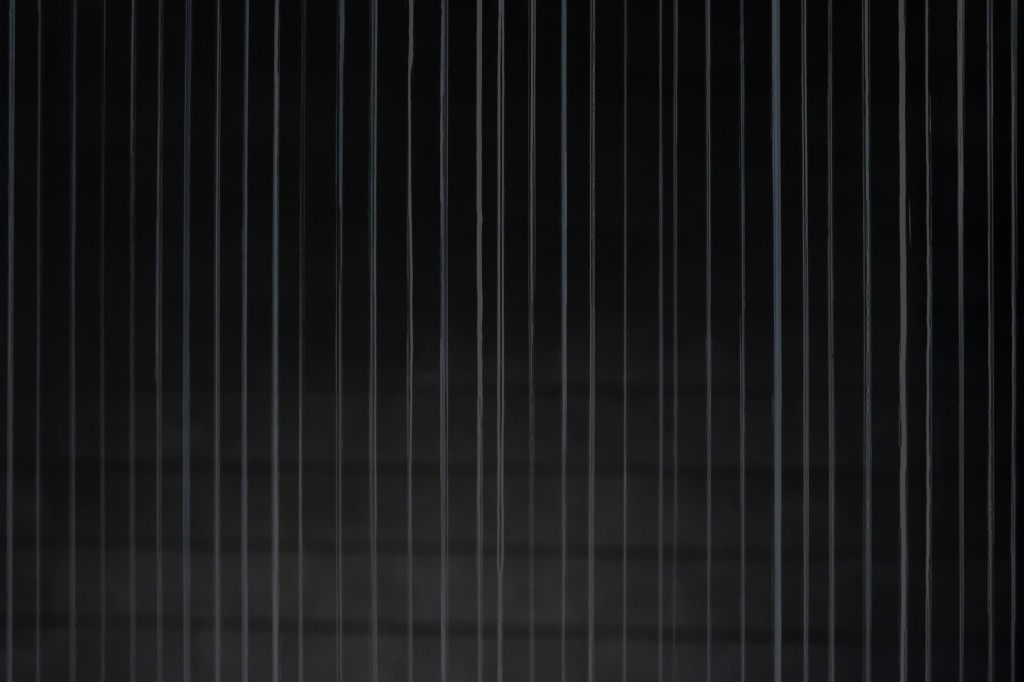

本展示ではガラス・陶・瀬戸川の石を用いた「有無のはかり」をはじめとするインスタレーション作品と、愛知県美術館・瀬戸市美術館が所有する藤井達吉作品を交えた展示を予定しています。

本展では、触れたり覗き込んだりしなければ見えてこないものをうつわや壺の「底」になぞらえて、現代アートを紹介します。

たとえば茶碗を口に近づけるという行為のなかで、わたしたちはあまり意識せずうつわの底に触れています。普段と異なる茶碗を使えば、その手ざわりを通して底の存在が強く意識されるかもしれません。一方で、たとえば「壺中之天」という故事のように、暗い壺の内側は覗き込んでもなかなか底が見えず、その先には別の世界が広がっているかもしれません。

ときに作品を通じてわたしたちが普段目を向けていないものごとに気づかせたり、ものごとの奥底に潜んでいるものに触れさせたりする、アーティストたちのさまざまな「底」に触れる実践を御覧ください。

会期

2024年10月12日(土)- 11月4日(月・振替休日)10:00-17:00 休館日:火曜日

※瀬戸信用金庫アートギャラリーのみ10:00-16:00 休館日:火曜日及び10月16日(水)、21日(月)、28日(月)

会場

名鉄瀬戸線 尾張瀬戸駅周辺のまちなか(50音順)

旧小川陶器店、古民家レンタルスペース梅村商店、瀬戸市新世紀工芸館、瀬戸信用金庫アートギャラリー、ポップアップショップ、松千代館、無風庵

観覧料

無料(一部関連プログラムのみ有料)

主催

国際芸術祭「あいち」地域展開事業実行委員会、瀬戸市

助成

文化庁、一般財団法人地域創造、公益社団法人企業メセナ協議会 社会創造アーツファンド